Deinocheirus mirificus Osmólska & Roniewics, 1970

(Da: it.wikipedia.org)

Phylum: Chordata Haeckel, 1874

Subphylum: Vertebrata Cuvier, 1812

Classe: Dinosauria Owen, 1841

Ordine: Saurischia Seeley, 1887

Famiglia: Deinocheiridae Osmólska & Roniewicz, 1970

Genere: Deinocheirus Osmólska & Roniewicz, 1970

Descrizione

Era un ornithomimosauro piuttosto insolito: era il più grande rappresentante del suo clade con i suoi 11 metri di lunghezza e un peso di 6,36 tonnellate. Nonostante fosse un animale imponente le sue ossa cave, simili a quelle degli uccelli, alleggerivano il peso dell'animale. Le braccia erano tra le più lunghe tra tutti i dinosauri teropodi bipedi, misurando da sole ben 2,4 metri, provviste, inoltre, di grandi artigli smussati. Le gambe in compenso erano relativamente brevi e provviste di tre dita dotate di artigli smussati. Una sua particolare caratteristiche era un curioso prolungamento delle vertebre neurali, che formavano una sorta di vela o di gobba, simile a quella degli attuali cammelli e dromedari. La coda finiva in un pigostilo (vertebre fuse all'estremità della coda, simile a quelle presenti negli uccelli), il che suggerisce la possibile presenza di un ventaglio di piume, alla fine della coda. Il cranio, invece, era del tutto diverso da quello degli altri ornithomimosauri, misurando circa 1.024 metri di lunghezza, con un'anatomia simile al cranio di un'adrosauro. La classificazione dei Deinocheirus è stata a lungo dibattuta e incerta: inizialmente l'animale era stato interpretato come un teropode carnivoro del gruppo dei carnosauria, tuttavia le somiglianze con la famiglia degli ornithomimosauri vennero subito notate dai paleontologi. In seguito a ciò il Deinocheirus fu classificato come un ornithomimosauro primitivo, strettamente imparentato con i generi più piccoli Garudimimus e Beishanlong, con cui fu raggruppato nella nuova famiglia dei Deinocheiridae. A differenza degli altri ornithomimosauri, i membri di questa famiglia non sono adatti alla corsa. Dopo essere stato riclassificato come un'ornithomimosauro il Deinocheirus fu pensato come un animale onnivoro. Tuttavia la sua dieta è ancora un mistero: la forma della testa suggerisce una dieta erbivora, ma all'interno dello stomaco di un esemplare sono state ritrovate delle scaglie di pesce insieme a dei gastroliti, il che rafforza l'idea che fosse onnivoro e che probabilmente usasse i gastroliti come mezzo per macinare il cibo all'interno dello stomaco. I grandi artigli delle mani, quindi, potrebbe essere stati utilizzati per scavare i fondali dei fiumi e raccogliere piante. Tuttavia il suo arsenale di armi e la sua stazza non lo rendevano invulnerabile, infatti sono stati scoperti dei segni di morsi sulle ossa di un esemplare riconducibili al contemporaneo tirannosauride Tarbosaurus. Il Deinocheirus è il più grande ornithomimosauro mai scoperto, e uno dei più grandi teropodi conosciuti nonché uno dei più alti; l'esemplare più grande conosciuto misura fino a 11 metri di lunghezza, con un peso stimato di 6,36 tonnellate. Gli altri due esemplari sono più piccoli, con l'olotipo che è circa il 6% in meno dell'esemplare più grande, e il più piccolo, un subadulto, del 74%. Quando ancora si conoscevano solo le braccia dell'animale, sono state proposte varie dimensioni, ricavate da diversi metodi di calcolo. Uno studio del 2010 ha stimato che l'altezza all'anca del Deinocheirus doveva aggirarsi tra i 3,3 e i 3,6 metri. Il peso invece era già stato stimato dalle 2 alle 12 tonnellate. Queste enormi dimensioni furono effettuate prendendo a modello i tirannosauridi, famiglia di dinosauri dalla corporatura diversa e dotati di braccia minuscole, in proporzione alle dimensioni corporee. Sia il Deinocheirus sia il therizinosauride Therizinosaurus possedevano gli arti anteriori più lunghi tra tutti i teropodi noti. Gli arti anteriori dell'esemplare olotipico misurano da sole ben 2,4 metri; l'omero (l'osso superiore del braccio) è lungo circa 93,8 cm, l'ulna circa 68,8 cm, mentre l'intera mano dell'animale era lunga circa 77 cm, con in aggiunta ben 19,6 cm di artigli ricurvi. Ogni scapulocoracoide del cingolo scapolare ha una lunghezza di 1,53 metri. Ogni metà degli accoppiati ceratobranchialia misurano circa 42 cm. La scapola è lunga e stretta, e lo stemma deltopectorale è pronunciato e triangolare. L'omero era relativamente sottile e leggermente più lungo della mano. L’ulna e il radio erano allungate e non collegate saldamente tra loro in una sindesmosi. Il metacarpo era piuttosto allungato rispetto alle dita. Le tre dita sono grosso modo di uguale lunghezza tra loro, il primo è il più robusto ed il secondo è il più lungo. Diverse zone ruvide sugli arti anteriori indicano la presenza di grandi muscoli. La maggior parte delle superfici articolari delle ossa del braccio erano profondamente solcate, indicando che l'animale aveva spesse pastiglie di cartilagine tra le articolazioni. Sebbene le braccia del Deinocheirus fossero enormemente sviluppate, il loro rapporto con il resto del corpo era inferiore a quella dell'ornithomimosauro Ornithomimus, mentre erano simili in proporzione a quelle del piccolo teropode Compsognathus. La forcula (o osso dei desideri), elemento non molto noto negli ornitomimosauri, era a forma di U. Gli arti posteriori erano relativamente brevi, e l'osso della coscia (femore) è più lungo della tibia, come è comune negli animali di grossa taglia. Il metatarso era più breve e presentava l'arctometatarso, come nella maggior parte degli altri teropodi. Gli artigli dei piedi erano smussati e a punta larga, invece che conici come quelli della maggior parte dei teropodi. Le proporzioni delle ossa delle gambe, somigliavano molto a quelle dei tirannosauri, a causa del grande peso che dovevano sostenere. Nonostante il Deinocheirus fosse un animale gigantesco ed ingombrante, le sue costole dorsali erano alte e relativamente semplici, il che indica che il corpo era relativamente stretto. Le dieci vertebre del collo erano basse e lunghe, diventando sempre più corte andando verso il cranio, conferendo al collo la classica curvatura ad S tipica degli ornitomimosauri, dovuta alle proporzioni del cranio. Le spine neurali delle dodici vertebre posteriori diventavano sempre più alte, l'ultima delle quali era circa 8,5 volte l'altezza della parte centrale. Tale rapporto è uguale a quello delle spine neurali presenti nel gigantesco teropode Spinosaurus. Le spine neurali avevano un sistema di legamenti, che sono stati probabilmente utilizzati per sostenere l'addome collegando ai fianchi e le gambe posteriori. In generale, le spine neurali formavano una sorta di "vela" o una gobba adiposa, che partiva a metà della schiena fino alla base della coda, alquanto simile a quelle ritrovate in Spinosaurus. Tutte le vertebre erano ampiamente pneumatizzate da sacche d'aria, fatta eccezione per l'osso atlante e la vertebra più arretrata della coda, ed erano collegati al sistema respiratorio. Le vertebre della schiena erano pneumatizzate come quelle dei sauropodi, con un ampio sistema di depressioni. Questi adattamenti possono essere correlati al gigantismo, in quanto riducono il peso dell'animale. Le sei vertebre dell'osso sacro erano alte e unite tra loro sia alla base sia in cima ai prolungamenti ossei (vedi immagine in alto a sinistra), formando una compatta piastra neurale. Anche l'ileo, era parzialmente pneomatizzato vicino alla vertebra sacrale. Parte del bacino è ipertrofico, rispetto ad altri Ornitomimosauri, per sostenere il peso dell'animale con forti inserzioni muscolari. Le ossa anteriori dell'anca erano inclinate verso l'alto in vita. La punta della coda del Deinocheirus si concludeva con almeno due vertebre fuse, che insieme formavano un pigostilo, simile a quello ritrovato in altri dinosauri teropodi come gli oviraptorosauri e i therizinosauroidi. Inoltre, gli Ornitomimosauri sono ritenuti possedere piume pennacee, quindi tale caratteristica conforterebbe l'ipotesi che l'animale in vita avesse un ventaglio di piume alla fine della coda. L'unico cranio noto, appartenente all'esemplare più grande e misurava circa 1,024 metri dalla premascella, nella parte anteriore, alla parte posteriore del condilo occipitale. La parte più larga del cranio di trovava dietro gli occhi ed era larga solamente 23 cm. Per certi versi il cranio era simile a quello degli altri Ornitomimosauri, a causa della sua forma stretta e bassa, ma ne differiva nel fatto che il muso era più allungato. Le pareti ossee del cranio erano piuttosto sottili, di circa 6 mm (0,24 in). Alla fine del muso aveva una sorta di becco appiattito e arrotondato, che in vita doveva essere ricoperto di cheratina. Le narici erano rivolte verso l'alto, e l'osso nasale era una cinghia stretta che si estendeva sopra le orbite. Il diametro esterno degli anelli sclerali era piccola, di circa 8,4 cm, rispetto alle dimensioni del cranio. La più bassa finestra temporale, era vicino all'apertura degli occhi, che era parzialmente chiusa dall'osso giugale, in modo simile a Gallimimus. Le ganasce erano senza denti, la mandibola era alta e massiccia mentre la mascella era piuttosto allungata e assottigliata e leggermente curvata verso il basso. Le proporzioni mascella-mandibola era più simile a quella dei tirannosauridi, rispetto a quelli degli ornitomimosauri. Il muso era a forma di spatola (svasato verso l'esterno ai lati) e largo circa 25 cm, più ampia rispetto alla larghezza del cranio. L'anatomia era simile al cranio degli adrosauri. Gli unici fossili conosciuti di questo animale sono un paio di massicci arti anteriori e i resti di alcune costole e vertebre. I fossili furono ritrovati il 9 luglio 1965 durante una spedizione polacco - mongola nel deserto del Gobi, dalla professoressa Zofia Kielan-Jaworowska nel sito di Altan Ula III nella provincia di Ömnögov (formazione di Nemegt). Il ritrovamento venne reso noto nel 1966, e nel 1970 venne descritta la specie Deinocheirus mirificus da Halszka Osmólska ed Ewa Roniewicz. Il nome generico, Deinocheirus, deriva dal greco deinos = "terribile") e cheir, "mano"). L'epiteto specifico, mirificus, è la parola latina per "inusuale, meraviglioso". L'olotipo, noto come ZPal MgD-I/6, fu scoperto sulla superficie del deserto in un'arenaria datata al Maastrichtiano inferiore. Il reperto è composto da uno scheletro parziale e disarticolato, gran parte del quale è stato distrutto al momento della scoperta. Si sono conservati entrambe le zampe anteriori (ad eccezione degli artigli destri), il cinto pettorale, i centri vertebrali di tre vertebre dorsali, cinque costole, alcune costole ventrali (gastralia) e due ceratobranchialia. Successivamente, riesaminando il sito originale, vennero ritrovati altri fossili appartenenti al medesimo esemplare, tra cui frammenti di gastralia. Alcune di queste ossa mostravano segni di morsi, che combaciavano con i denti di un tirannosauride contemporaneo, Tarbosaurus bataar, e lasciavano intuire la possibilità di un'attività saprofaga da parte dei tirannosauri. Ciò potrebbe spiegare perché l'esemplare di Deinocheirus sia stato ritrovato in uno stato sparso e non associato (Bell et al., 2012). I primi studi su Deinocheirus generalmente indicavano questo animale come un carnivoro, che usava le sue zampe anteriori per sventrare le prede. David Lambert diede ulteriore corpo a questa idea, descrivendo le zampe artigliate di questo dinosauro come terribili armi per attaccare animali di quasi ogni taglia, capaci di sventrare il ventre molle di un sauropode. Gregory S. Paul fu contrario a questa visione, suggerendo invece che gli artigli erano troppo smussati per uccidere, ma potrebbero essere stati utili come armi di difesa. Il paleontologo russo Rozhdestvensky comparò le zampe anteriori a quelle di un bradipo, ipotizzando uno stile di vita arboricolo per questo dinosauro; secondo il paleontologo russo, il Deinocheirus si sarebbe nutrito di frutta e foglie, e forse anche di uova o di qualunque piccolo animale trovasse tra i rami. Rozhdestvensky immaginò il Deinocheirus dotato di corpo e zampe posteriori non più lunghi delle zampe anteriori, ma non vi è alcun indizio in tal senso e l'ipotesi di un Deinocheirus arrampicatore non ha avuto altri riscontri. Nel 1988 Paul suggerì uno stile di vita erbivoro per Deinocheirus. Questo animale condivideva l'habitat con altri erbivori giganti, lunghi 9 – 13 metri, scoperti nella Formazione Nemegt, come il sauropode titanosauro Opisthocoelicaudia, gli adrosauri Saurolophus e Barsboldia e il bizzarro Therizinosaurus, anch'esso dotato di grandi artigli. Provando a determinare una nicchia ecologica per Deinocheirus, Senter e Robins conclusero che questo dinosauro avesse il più ampio spettro di movimenti verticali di ogni erbivoro della formazione Nemegt, a causa della sua altezza al bacino, e che fosse specializzato nel nutrirsi di fogliame alto (Senter e Robins, 2010). Lo stesso Paul, nel 1988, propose che il Deinocheirus potrebbe essersi nutrito usando un lungo collo per raggiungere le cime degli alberi e strappare foglie, usando le braccia per abbassare i rami.

Diffusione

Vissuto circa 70 milioni di anni fa, nel Cretaceo superiore, in quella che oggi è l'attuale Mongolia. Il nome dell'animale deriva dai primi fossili, rinvenuti nel 1965, che comprendevano un paio di arti anteriori provvisti di mani e scapole, rinvenuti nella Formazione Nemegt, in Mongolia. Nel 1970, questi fossili divennero l'olotipo dell'unica specie ascritta al genere Deinocheirus: D. mirificus; il nome, dal greco antico, significa letteralmente "mano orribile", in riferimento alle gigantesche dimensioni delle braccia dell'animale. Nei successivi 50 anni, non fu ritrovato nessun altro resto fossili ascrivibile al genere e l'anatomia dell'animale rimase un mistero per anni, finché nel 2014, non vennero rinvenuti altri due esemplari più completi che gettarono nuova luce sull'anatomia dell'animale.

Bibliografia

–Deinocheirus Mirificus, un dinosauro misterioso - da http://www.dinosauro.eu/notizie-dinosauri/deinocheirus-mirificus-il-dinosauro-di-star-wars.

–Y.N. Lee, R. Barsbold, P.J. Currie, Y. Kobayashi, H.J. Lee, P. Godefroit, F.O. Escuillié e T. Chinzorig, Resolving the long-standing enigmas of a giant ornithomimosaur Deinocheirus mirificus, in Nature, vol. 515, nº 7526, 2014, pp. 257-260.

–P. Senter e J.H. Robins, Hip heights of the gigantic theropod dinosaurs Deinocheirus mirificus and Therizinosaurus cheloniformis, and implications for museum mounting and paleoecology (PDF), in Bulletin of the Gunma Museum of Natural History, nº 14, 2010, pp. 1-10.

–G.S. Paul, The Princeton Field Guide to Dinosaurs, Princeton University Press, 2010, p. 112, ISBN 978-0-691-13720-9. URL consultato il 30 aprile 2019.

–B.V. Valkenburgh e R.E. Molnar, Dinosaurian and mammalian predators compared, in Paleobiology, vol. 28, nº 4, 2002, pp. 530-540.

–G.S. Paul, Predatory Dinosaurs of the World, Simon & Schuster, 1988, pp. 228, 382, ISBN 978-0-671-61946-6.

–H. Osmólska e E. Roniewicz, Deinocheiridae, a new family of theropod dinosaurs (PDF), in Palaeontologica Polonica, nº 21, 1970, pp. 5-19.

–K.M. Middleton e S.M. Gatesy, Theropod forelimb design and evolution, in Zoological Journal of the Linnean Society, vol. 128, nº 2, 2000, pp. 160, 172.

–Y.N. Lee, R. Barsbold, P.J. Currie, Y. Kobayashi e H.J. Lee, New specimens of Deinocheirus mirificus from the Late Cretaceous of Mongolia (PDF), in Society of Vertebrate Paleontology Abstracts of Papers, 2013, p. 161.

–T.R. Holtz, Paleontology: Mystery of the horrible hands solved, in Nature, vol. 515, nº 7526, 2014, pp. 203-205.

–Y. Kobayashi e R. Barsbold, Ornithomimids from the Nemegt Formation of Mongolia (PDF), in Journal of the Paleontological Society of Korea, vol. 22, nº 1, 2006, pp. 195-207.

–P.J. Makovicky, Y. Kobayashi e P.J. Currie, Ornithomimosauria, in David B. Weishampel, Peter Dodson e Halszka Osmólska (a cura di), The Dinosauria, 2ª ed., University of California Press, 2004, pp. 137-150.

–Z. Kielan-Jaworowska e N. Dovchin, Narrative of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions 1963-1965 (PDF), in Palaeontologica Polonica, vol. 19, 1968, p. 24.

–P. Dodson, The Horned Dinosaurs: A Natural History, Princeton University Press, 1998, p. 9, ISBN 978-0-691-05900-6.

–P.R. Bell, P.J. Currie e Y.N. Lee, Tyrannosaur feeding traces on Deinocheirus (Theropoda:?Ornithomimosauria) remains from the Nemegt Formation (Late Cretaceous), Mongolia, in Cretaceous Research, vol. 37, 2012, pp. 186-190.

–Cretaceous Mongolian Dinosaurs, DinoCasts.com (archiviato dall'url originale il 2 febbraio 2015).

–F. Fanti, P. R. Bell, M. Tighe, L. A. Milan e E. Dinelli, Geochemical fingerprinting as a tool for repatriating poached dinosaur fossils in Mongolia: A case study for the Nemegt Locality, Gobi Desert, in Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2017.

–B. Switek, Mystery Dinosaur Finally Gets a Body, in National Geographic Society, 4 novembre 2013.

–J. Hecht, Stolen dinosaur head reveals weird hybrid species, 12 maggio 2014.

–The "horrible hand" Deinocheirus dinosaur's fossils are repatriated to its home country, InfoMongolia.com.

|

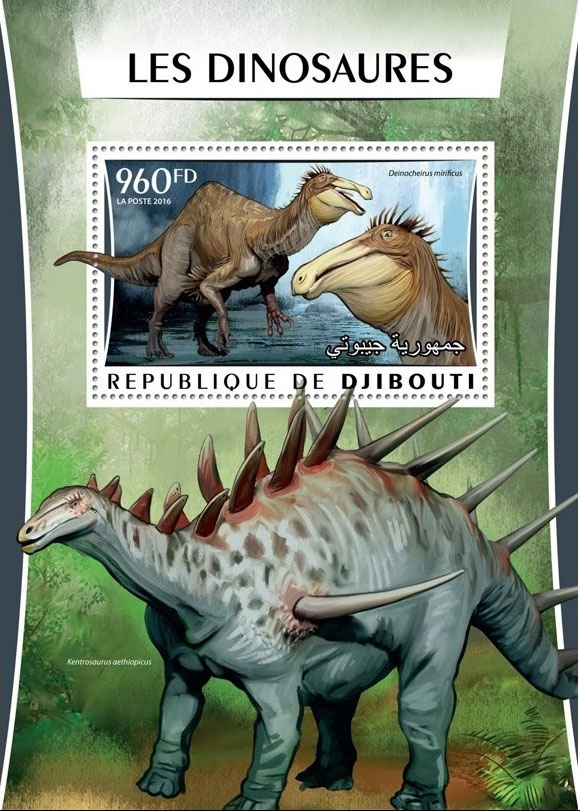

Data: 05/05/2016

Emissione: I dinosauri Stato: Djibouti |

|---|

|

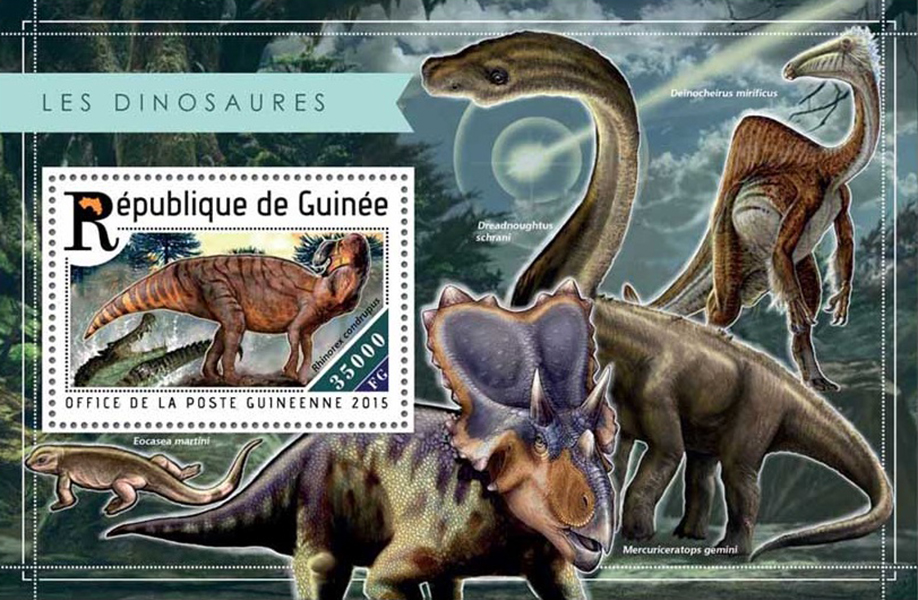

Data: 22/06/2015

Emissione: Dinosauri Stato: Guinea |

|---|

|

Data: 30/05/2022

Emissione: Le uniche scoperte di dinosauri in Mongolia Stato: Mongolia |

|---|